ABSTRACT. In Japan, mountaineering has been a very popular sport among middle and old aged men and women since the latter half of 1990’s. As a result the number of accidents has dramatically increased year by year. Today it is not just a matter of safety, but also a social problem. On June 26th, 2009, eight middle and old aged climbers were killed by hypothermia on Mt. Tomuraushi in the Taisetsu Mountain Range in Hokkaido. The climb was organized by a travel agency. As such, the accident was a symbolic one in that it reflects the nature of contemporary mountain-climbing culture as a mass-media event. In 2010, The Accident Investigation Committee concluded that the accident was caused by an error of judgement about conditions on the mountain by mountain-guides. However, in this lecture, I propose that the nature of the accident originates in the socio-cultural structure rather than in the guides’ misjudgement and will try to approach the reasons for the accident from a sociological view-point. In particular, I will argue that mountain-climbing will never be a safe activity but a dangerous one, and that it will involve voluntary risk taking behavior.

Key words: mass-media event, mountain-climbing as a product, consumer society, risk-taking, risk culture, edgework, individualization, reflexive modernization

Ⅰ.はじめに

本稿では、1990年代後半から社会現象となってきた「中高年の登山」や「山ガール」と称する若い女性たちのファッショナブルな登山、さらには「ツアー登山」や「公募登山」といった登山形態を、従来の登山研究には収まりきらない新たな「登山文化」の出現として捉え、そうした文化の台頭の意味されるものを読み解くことを通して社会学の方法論的意義を問うことにする。

Ⅱ.新しい登山文化の台頭―メディア・イベントとしての登山

2009年7月16日、北海道大雪山系トムラウシ山で発生した大量遭難事故は、「真夏でも凍死?」と、テレビや新聞等のニュース報道を通じて社会全体に大きな衝撃を与えた。このことは、3年あまり経った現在でも記憶に新しい。しかしながら、この遭難事故が日本の山岳史上に残るほどの歴史的大事件であったにもかかわらず、その後も登山人口は減るどころか、むしろ増加の一途を辿り、山々は人々で溢れかえっている。毎年7月に警察庁生活安全局地域課から出される山岳遭難の統計が示しているように、山岳遭難件数も遭難者も記録的に増大し、もはや「低体温症」という言葉は決して珍しいものではなく、「ありふれた日常の情景」として目にするようになっている。

ところで、トムラウシ山の遭難事故が社会に向けて放ったメッセージは、「真夏でも低体温症で死亡する」という天候の予測できない急激な悪化だけではなかった。それ以上に重要なこととして、この事故は、現代の山岳遭難が広く社会・文化的な構造に根差す特異な現象であることを暴露したことだ。トムラウシ山の遭難事故は、その発生直後からメディアを通じて様々なエピソードとして語られ、大きな社会問題へと構築されていった。

ここで、その社会問題の構築過程を顧みたとき、もっとも注目すべきことは、登山が戦後の高度経済成長を担った「経済的に豊かな世代」、すなわち、昭和15(1940)年から30(1955)年生まれの中高年世代のライフスタイルとして、90年代後半から広く社会に定着していたことだ。なかでも特徴的なことは、中高年の登山が主に、ライフコース―加齢とともに人々の辿る人生行路―の発達課題のほとんどを解決し、それまで支えてきた家庭の外に目を向け始めた「家庭の主婦」によって担われ、さらにまた、彼女たちの登山が旅行業者の企画する「ツアー登山」や「公募登山」という新たな登山の形態によって支えられていたことだ。その背景には、中高年を『日本百名山』(深田久弥)に誘うテレビや雑誌等の『特集』や、インターネットを通じて「商品としての登山」を販売するマーケットの拡大があった。

このようにメディアが媒介する文化の様態は、その後も決して変わることなく、今や中高年世代の登山だけでなく、「山ガール」や「山女」と称される都市の若い女性をターゲットにした新たな登山文化をも生み出している。もちろん、このような文化の様態は、登山だけに固有のものではなく、これまでもっぱら男性が独占していたフィッシングなどのスポーツにも見られ、「釣りガール」や「釣り女」といった言葉は、今や「ありふれた日常の情景」となっている。都市の書店の雑誌コーナーには、登山やフィッシングの用具を販売するスポーツ産業とも連携を深めながら、関連商品とファッションの写真で彩られた女性雑誌の広告が氾濫している。まさに現代の登山文化は、テレビ・雑誌等のメディアと旅行業者、そしてスポーツ産業が三位一体となって創出した社会現象なのである。その意味で、現代の登山文化の特徴を要約するならば、それは「メディア・イベントとしての登山」であり、また「消費文化としての登山」であるということに尽きるだろう。

このようなメディア・イベントないし消費文化としての登山は、わが国固有のものではなく、広く西欧社会にも見られる社会現象である。これは、リスク学の研究者であるSimon,J.(2002)が指摘しているように、先進自由主義社会に共通の特徴であり、1996年にエベレストで起きた国際公募隊の山岳史上最大の悲劇―登山家の難波康子さんが死亡した事故―をきっかけに、欧米でも90年代後半から登山文化に劇的な変容が生じていた。生還はしたが、その悲劇の当事者であるKrakauer,J.(1997)の『空へ エベレストの悲劇はなぜ起きたのか』(Into Thin Air)や、最後まで難波さんに寄り添いながら奇跡的に生還した Weathers,B.(2000)の『死者として残されて エベレスト零下51度からの生還』(Left For Dead)のように、自らの「死のリアリティ体験」を語る新たな登山文学のジャンルが登場し、それが世界的にベストセラーになることにより新たな登山文化の始まりを見たのである。一方、わが国でも、羽根田治の『ドキュメント気象遭難』(2003)や『ドキュメント道迷い遭難』(2006)、さらには『ドキュメント単独行遭難』(2012)等々の山岳遭難の原因を検証した一連のルポルタージュは、現代日本の登山文化の重要な部分を担うようになっている。

このように、現代の登山事情を理解するためには、単に「山に登る」という行為だけに止まらず、登山に関する文学やエッセー、評論等の社会に及ぼす影響の大きさをも鑑み、広く文化と社会の全体との関連で認識することが欠かせなくなっている。

Ⅲ.消費社会における登山の言説―物語性と親密感

さて、トムラウシ山の遭難事故は、その後に組織された調査特別委員会の「調査報告書」(2010)やトムラウシ山の遭難事故を考える各種のシンポジウムなどを通じて、事故は「ガイドの判断ミス」によって引き起こされたと結論づけられた。

しかしながら、一般に消費社会では、その責任の主体は必ずしも明確ではなく、事故の経験を教訓とするには限界がある。メディアも専門家集団も「皆さん、十分な準備をしてから山に登りましょう」「天候の急激な変化には十分に気を付けましょう」「気象情報には十分注意しましょう」と、通り一遍の注意を喚起することしかできない。それゆえに今、我々にとって必要なのは、「遭難」という出来事が単に、登山者の危機意識の欠如や天候の急激な悪化、さらにはガイドの判断といった単一の原因によって起きているというよりはむしろ、現代の消費社会に内在する構造的なリスク要因が複合的かつ重層的に重なり合って現象として発生しているとの認識に立ち、その背景に隠れている構造と意味を理論的に読み解くことではないだろうか。これは、社会学のもっとも得意とするところである。

このような社会学の見方を理解するには、「後期資本主義」ないしは「後期近代」―「第二の近代」とも呼ばれている―における消費社会と消費文化の論理に関する知識が必要である。紙数の関係上、ここでは詳細に述べることはできないが、たとえば、消費社会においては「登山」という行為は、メディアを通じて「身体性」ないし「身体化」(embodiment)を伴わない「記号情報」として「商品化」され、悉く「ショート・タイム」で消費されるのが特徴である。言い換えれば、「登山」という行為がメディアに媒介されることによって「メディア論理」(media logic)―「物語性」(narrativeness)―が貫かれ、「モノ」としての登山が「モノ以上のもの」になることを通して登山が「親密なもの」(intimacy)へと変容し、山に登ることによって得る価値の獲得に必要な時間の犠牲を伴わない身体的実践―「いつでも、どこでも、だれでも、安全で手軽に、そして快適に楽しめますよ」という言説―が称揚される。裏を返せば、まさに消費されているのは「登山」や「山」それ自体ではなく、それに付与された「記号」なのである。

今日、このような消費社会のメディア論理を具現化した登山情報は、テレビや新聞・雑誌の広告、旅行業者の発行するパンフレットだけでなく、ネット販売を主とするスポーツ産業―旅行業者や登山用品のレンタル・ネットショップ等も含む―の登山情報においても溢れかえり、登山の医科学・生理学的言説を悉く無化している。新聞や雑誌等のメディアは、登山医学会で発表された無色透明な医科学・生理学的知見を読者にとって親密なものとするために、「より“安全”で“楽しく”、“快適”な登山でメタボの解消」へと「物語化」する。と同時に、技術の習得の過程において決して避けることのできない痛みや苦しみを、もっぱら登山が親密なものとなるよう人々の意識から排除し、実際に山を登る経験を積み重ねることによってしか技法化しない運動技術を「疲れない歩き方」として記号化する。

まさに、このような親密感をもたらす記号情報は、インターネットを通じて社会の隅々にまで流され、近年、登山用品の「レンタル・ネットショップ」という新しい市場さえ創出する大きな力となっている。

急に富士山に登ることになったら、どうしますか・・・?

登山用品、すべて新品でそろえると、費用は6万円以上です。

すべての登山用品を1からそろえると、費用がとてもかかります。人生で1回しか登らないかもしれないのに、6万円以上かけるのは、もったいないですよ。急に登ることになって、いきなり6万円以上の費用がかかるとなると、大きな出費ですね。節約生活からはかけ離れてしまいますね。

このような「登山」言説は、経済的にも時間的にも余裕のない都市の若者層にとって実に魅力的ではあるが、「高価でも自分の用具は自分で揃え、山に登る前に十分なトレーニングと心の備えをしなければならない」ということを自明のごとく信じてきた登山家にとって、まさに衝撃的な言葉である。もちろん、そのような市場の拡大がすべてネガティブに作用するわけではなく、初めて山に登る人にとっては、登山に必要な装備や心構えを知るための貴重なネットワークになっていることは否定できない。

しかし、あらゆる機会を捉えて医科学・生理学者や登山の専門家が「登山のリスク」に警鐘を鳴らし、安全な登山とその技術の習得、さらには科学的なトレーニングの必要性を喚起しようとも、時間と身体的実践の犠牲を伴わない手軽で快適な登山の魅力は、あっという間に科学者や登山家の「専門家システム」(「専門的知識」)を突き抜け、その権威と正統性を無化してしまうことも事実である。そこでは、しばしば科学者や登山家の専門家システムは記憶の彼方に消え失せ、素人の登山者は、科学的・合理的知識に基づくよりは、むしろ登山経験のない身近な友人の「成功」言説―「昨日、富士山に登ってきたよ、あんなに綺麗なご来光を見たのは初めてだよ、感激したよ」―に感情的に反応し、山の怖さも自分自身の能力も顧みることなく行動に移してしまことさえある。

ここに、メディア・イベントとしての現代の登山文化の「落とし穴」がある。すなわち、登山に関する「行為主体」のリテラシーと思考判断力、そして自己認識の衰退がそれである。メディアを通じて獲得した「知識」が「知恵」として「生きる力」となるためには、山に入り、身を以って失敗と挫折の経験を積み重ねることを通して、「ロング・タイム」で登山の技術を身に付けることが欠かせない。にもかかわらず、このような身体化を経由しない身近な友人の「成功」言説に動機づけられた登山や、旅行業者の企画したガイド付き公募登山が、山でもっとも大切なものを、言い換えれば、正確な情況認識と判断、合理的な意思決定、そして仲間への信頼といった要素を全面的に他者に委ねてしまうことの危うさについては、これまで十分に議論が尽くされてきたとは言い難い。このことは、現代の登山文化のあり様に決定的な問題を提起する。

Ⅳ.登山への新たな視点:自己責任の原則と個人化の原理

ある意味では、これまで我々の信じて疑わなかった「生命尊重主義」と真っ向から対立する、登山における「自己責任の原則」の問題を世に問いかけたのが、山岳遭難をフィールドに現代の登山文化のあり様に警鐘を鳴らし続けてきたライターの羽根田治である。羽根田は、20年以上にわたる山岳遭難の取材経験から、この10年ほど前から安易に救助要請をする登山者が増え続けてきた実態と、そのような登山者が身体化していなければならない登山の規範やマナー、そして何よりも大切な登山の知識とスキルの欠如を深刻に受け止め、登山における「自己責任の原則」―「救助費用は登山者の責任だ」―という、現代社会の根幹に関わる問いを突き付けたのである(朝日新聞2010.8.12)。

本講演において「現代の登山事情を斬る」という演題を与えられた背景には、近年「危機意識のない登山者」が山々に溢れ、近代アルピニズムの精神を信条としている人々の間に、そうした登山者の振る舞いに言葉では言い尽くせない「違和感」があったと窺い知ることができる。この違和感を「自己責任」の問題として浮き彫りにしたのが、羽根田であった。とはいえ、この問題に関する議論は、これまでにもたびたび繰り返されてきたが、悉く「生命尊重主義」と「商業主義の論理」の大きな壁を前に撥ね返されてきた。したがって、ここでは「登山における自己責任の原則」の是非を問うことはせず、一つの議論の糸口として社会学の立場から問題の所在を明らかにすることに止める。

さて、議論の出発点として最も強調されるべきは、羽根田の提起した「自己責任の原則」が、彼自身の単なる思いつきなどでは決してなく、現代社会の構造変化の中から必然的に導き出されたものであるということだ。

アルピニストにとっては今や、ある種の懐かしさをもって語られることだが、彼らの間で「第一次登山ブーム」と呼ばれている1960年代、わが国の登山界には日本山岳会や勤労者山岳連盟などの社会人山岳会、高校や大学の山岳部やワンダーフォーゲル部、等々、多くの「中間集団」―国家と個人の間にあって個人の自由と自律を庇護する単位―が全国各地に存在し、山に憧れる多くの若者たちに、登山に必要な技術や生き方―役割、規範、掟、等々―を学ぶ機会を与えていた。と同時に、それらの中間集団は自ら「近代アルピニズムの精神」としての「パイオニア精神」を体現しつつ、「近代登山」という大きな物語の創造に参与し、多くのアルピニストの養成と彼らのアイデンティティの源となっていた。この営みはまさに、戦後日本社会の高度成長を推進した産業主義のイデオロギーと軌を一つにしていたのである。

しかしながら、60年代から続いてきた高度経済成長も限界に達し、「後期近代」あるいは「第二の近代」と呼ばれる時代が訪れた90年代以後、いよいよ産業主義のイデオロギーに陰りが見え始め、「近代の大きな物語」(リクール)を体現していた中間集団は弱体化し、社会全体に「個人化」の原理が浸透するようになる。個人の人生を包摂していた中間集団の弱体化は、個人が「社会」という非人称的な世界へと投げ出され、漂流することの始まりであった。その結果、社会のあらゆるレベルで「自己責任の原則」が徹底され、もはや個人の自由も平等も所与のものではなく、すべて自らの選択において獲得すべきものとなる。個人は「行為選択のリスク」(山口 2002)と向き合い、それを自らの責任において引き受けなければならない。進むも地獄、退くも地獄!「再帰性」とはまさに、このことを意味するのである。ところが、人間は、この再帰性の重圧に耐えるには本質的に脆弱な存在であり、登山者は今まさに、この「行為持続の脆弱性」(Jasper,J. 2006)を克服することを求められる時代に生きていることを自覚しなければならなくなっている。「自己責任の原則」とはまさに、このような時代と社会の文脈状況の中から生成してきた論理なのである。

さて、登山者にとって「自己責任の原則」は容易に受け入れ難いかもしれないが、今や日本社会は、確実に「近代の大きな物語」から「再帰的・自己反省的近代化」(Beck,U.1994)の段階に入っていることは認めなければならないだろう。このような時代にあっては、社会の構造は決して安定することなく、一旦「構成された構造」は、絶えざる実践と反省を通じて次なる「新たな構造」を生成する。社会学者Giddens,A.(1990)は、この再帰的・自己反省的サイクルを「脱埋め込み」と「再埋め込み」の過程として概念化した。柄本(2002)は、この概念を身体化の次元で再構成し、個人は、登山の科学者や専門家の<身体知>の「正しさ」を必ずしも「白紙委任」して受け入れるわけではなく、自分自身の感覚で身体的実践を通して「知識」を「知恵」として自らのものし、強かに「生きる力」を獲得していると示唆している。その意味で、今まさに登山者に要求されるのは、「自己言及能力」(self-reference)および「自己省察力」(self-reflexivity)であり、このような資質を体現した「自律した個人」としての生き方ではないだろうか。

Ⅴ.「山に登ること」から「山に入ること」へ―エッジワーク(edgework)の観点

我々の身の回りには、日常的に人々の欲望を喚起する文化装置が網の目のように張り巡らされている。2000年12月にBSデジタル・ハイビジョン放送が開始されてから、日本百名山はもとより、ヒマラヤの八千メートル峰から七大陸最高峰、さらにはヨーロッパ・アルプス、等々、世界の名峰の自然の美しさを目にしない日はない。ハイビジョン放送で見る世界の名峰の美しさに魅せられて、今や中高年世代は、日本百名山から目標を海外の山へと移すようになっている。ネットに掲載されている海外の登山ツアーの募集の数の多さを見るだけでも想像できる。

ところで、これまで人々は、もっぱら「山に登ること」や「頂上を極めること」しか興味を示さず、「山に入るとは一体どのようなことなのか」については、ほとんど認識の外に置いてきた。山は、遠くから見ると雄大で美しい姿形として目に映るが、一歩足を踏み入れると過酷な現実が待ち受けている。それゆえに、古くから私たちは「山には安易に入ってはならない」と諌められてきた。

しかし今日、このように過剰な意味を放出し続けているメディア環境の中で、かつて神仏が宿ると考えられた山と人間との間に存在した「侵してはならない境界線」は完璧なまでに「液状化」し、物理的にも意識的にも都市の快適な生活に慣れた人々の手で、山と都市は完全に地続きになってしまっている。その結果、もはや登山者の意識の中に「恐怖」という防衛装置、すなわち「登山とは自らリスクを冒す行動である」との自己認識はすっかり働かなくなっている。このことが仮に遭難者が記録的に増え続けている原因の一つであるならば、そのとき我々は、登山に対する視線を「山に登ること」から「山に入ること」へと、根本的に転換する必要がある。もはや「山に登る」「頂上を極める」「山を征服する」といった「人間中心主義的・科学主義的思想」ではなく、「山に入る」「山に寄り添う」「山に抱かれている」といった「生態学的・臨床哲学的視線」へと、その眼差しを転換すべきときに差しかかっているのではないだろうか。

この眼差しを転換するヒントを与えてくれたのが、2010年夏に封切られた映画『剱岳 <点の記>』(新田次郎原作)における測量官、柴崎芳太郎の台詞である。柴崎は、立山の奥深くに立ち入って「はじめて自然の美しさは自然の厳しさの中にあることに気づいた」と、現象学的視線で「山への畏れ」を語っている。これはまさに、山に入り、「いま、ここ」に存在しているという絶対的な根拠の中からしか導き出されない自然への眼差しであり、また、立山の壮大な景色を見た瞬間、一切の論理も根拠も挿まず、まさに「純粋経験」(西田幾多郎 1979)から出た「山への畏れ」の言葉である。

山には多くの「危険」(hazard)が存在し、そこは決して安全な場所ではなく、絶対的に「危険な場所」である。この危険は所与のものとして、何びとといえども受け入れる以外にない。たとえ低山であっても、人は山に入った瞬間から、この「絶対的なもの」を受け入れ、「浮石」に足を取られたり、落石に遭遇したり、さらには霧で道に迷ったりする「リスク」を負わねばならない。

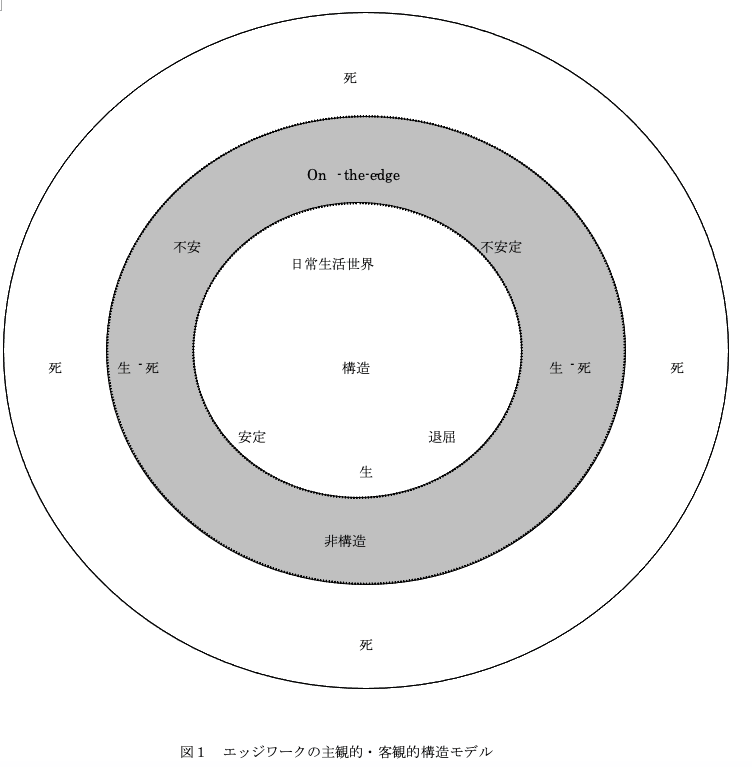

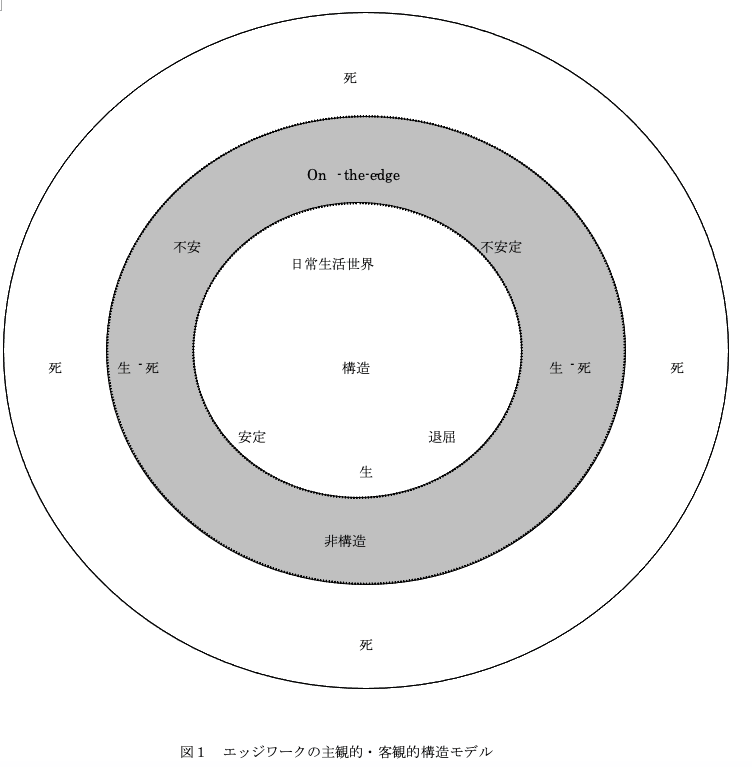

人は、山に登るから遭難するのではなく、山に入るから遭難する。この自明の事実を社会学的観点から概念化したのが、Lyng,S.(1990:2005)である。彼は「山に入ること」を「自らリスクを冒す行動」(voluntary risk taking)として捉え、そこから「登山」という行為を「エッジワーク」(edgework)として概念構成した。それを構造化したのが、図1の「エッジワークの主観的・客観的構造モデル」(根上 2009)である。この構造図が最も特徴的なのは、日常生活世界とその外部―<生>と<死>の境界―の間に、一定の不可逆的な時間の流れに合わせて、止まることなく変異していく空間としての「境界領域」(on- the- edge )を設けていることだ。

一般に分子生物学の世界では「エッジ」(edge)とは「界面」を意味するが、社会学的・心理学的には<生>と<死>を分ける「切れ目」や「裂け目」を指している。この<生>と<死>の境界領域に「心の不安定」を表わす「ギザギザ模様」の世界を措定することによって「人はなぜ自らリスクを冒すのか」という「人間の不思議さ」への問いが立ち現われてくる。その際、社会学者が最も注目するのが、「自らリスクを冒す人間」が最も価値を置く、技術を超越した極限的な情況の中での「確かな状況認識」と「理に適った実践」、そして「パワフルな感覚」(「生き延びる力」「生き抜く力」)である。

この<生>と<死>の境界領域では、けが、恐怖、不安、苦しみ、辛さ、等々の日常世界では意味をもたないもの、近代教育学が理論の外部へと排除し周縁化してきたもの、すなわち「受苦の経験」が意味をもっている。また、安定した強固な構造をもつ日常生活世界とは異なり、係留点のない、構造のない世界、すなわち「非構造の世界」である。それまでに培ってきた「知識」と「知恵」を「力」にして生き延びるしかない「過酷な世界」である。このような世界の中に入るためには、人は、日常生活世界に安定した構造を係留点として築き、元に帰るべき場所を確立しなければならない。その上で、人は、極限の状況の中に身を置き、<死>の不安や恐怖と向き合い、それを克服することを通じて「ありのままの自分」に気づき、そこに「望ましい自分」「真の自己」を発見する。まさに人は、自分自身と「象徴的対話」を行うことによって再帰的・自己反省的に自己成長を成し遂げるのである。

一般に「エッジ」は、限界、逆境、困難、崖っぷち、瀬戸際、土壇場、剣が峰、等々、文脈状況に合わせて多様な使い方がなされている。なかでも、登山との関連で最も慣用的に使われているのが、“negotiating the edge ”であり、また“negotiating on the edge ”である。前者は、困難や逆境を克服する、限界を乗り越える、瀬戸際を切り抜ける、等々を含意し、後者は、崖っぷちや瀬戸際に立って自然や他者、自分自身と交渉ないし対話することを表わしている。また、それらと関連して使われる“taking a chance ”は、危険を冒すこと、いちかばちか賭けてみること、チャンスをものにすることを、さらに “survive the challenge ”は、逆境を切り抜けることを意味する。これらは今、社会全体で「過剰な自我」(「楽しさ」)と「過剰な包摂」(「やさしさ」)が原因で「行為主体」の<力>が衰退しているときに、エッジワークとしての登山のもつ社会的意義を鮮明にしている点で興味深い。

Ⅵ.おわりに

今日、日本社会は「絶対安全」(「ゼロ・リスク」)への社会意識を強め、社会と文化のあらゆる面でリスクに過敏になっている。しかしながら、我々の身近な環境から「危険」を完全に排除してしまったならば、そのとき人間は、自己成長への契機を喪失するばかりか、心身の働きまで退化させてしまうのではないだろうか。

イタリア語でリスクとは「勇気を以って試みること」を意味するように、我々は、山が「危険な場所」であることを認識し、その上で、山に入った瞬間からリスク(予測できない未来)と向き合い、「いま、ここ」で「自らリスクを冒しているのだ」という自覚をもち、そして自らリスクを冒すことを通じて自己成長を図る「リスク文化」としての登山の社会的意義を再認識するときに差しかかっている。その意味で、「人は経験によって学ぶ」ということを訓えている次の言葉には、まさに傾聴に値するものがある。

「受苦せしものは学びたり」(ギリシアの諺)

「労なくして得るものなし」(フットボールの諺)

「価値の重さは犠牲の大きさに比例する」(Simmel,G.1981)

「登山は、決して安全なものでも、予測可能なものでもない。いわんやルールのある冒険でもない。それは「リスクを冒すこと」を理想とする活動なのだ。登山においてもっとも称賛さるべき人物こそ、自ら身体を最大限にまで危険に晒しつつ、その危機を乗り切ることができる者なのだ」( Krakauer,J. 1998)

引用文献

- Simon,J: Taking risks: Extreme sports and the embrace of risk in advanced liberal societies. In Embracing risk: The changing culture of insurance and responsibility. Edited by Baker,T. & Simon,J. The University of Chicago Press, 2002: 177-208.

- Krakauer,J: Into thin air. 1997: 287.(海津正彦訳):空へ―エベレストの悲劇はなぜ起きたのか.文芸春秋,1997:370.

- Weathers,B & Michaud,S: Left for dead. 2000.(山本光伸訳):死者として残されて―エヴェレスト零下51度からの生還.光文社,2001.

- 羽根田治:ドキュメント気象遭難.山と渓谷社,2003.

- 羽根田治:ドキュメント道迷い遭難.山と渓谷社,2006.

- 羽根田治:ドキュメント単独行遭難.山と渓谷社,2012.

- トムラウシ山遭難事故調査特別委員会:トムラウシ山遭難事故調査報告書.3.

- 山口節郎:現代社会のゆらぎとリスク.新曜社,2002:149-266.

- Jasper,J: Getting your way: Strategic dilemmas in the world. The University of Chicago Press,2006:(鈴木眞理子訳)ジレンマを切り抜ける.新曜社,2009:23-52.

- Beck,U, Giddens,A. & Lash,S: Reflexive Modernization.: Politics, tradition and aesthetics in the modern social order. Polity Press, 1994: 1-55.

- Giddens,A: The consequences of modernity. Polity Press, 1990: 21-29.

- 柄本美代子:身体知へ回帰する専門家システム.社会学評論51(4・67):430-445.

- 西田幾多郎:善の研究.岩波文庫,

- Lyng,S: Edgework: A social psychological analysis of voluntary risk taking. American Journal of Sociology 95: 851-886.1990.

- Lyng,S: Edgework and risk-taking experience. In Edgework: The sociology of risk-taking. Edited by Lyng,S. Routledge, 2005: 3-16.

- Lyng,S: Sociology at the edge: Social thory and voluntary risk-taking. In Edgework: The sociology of risk-taking. Edited by Lyng,S. Routledge, 2005: 17-50.

- 根上 優:エッジワークの社会学―人はなぜリスクを冒すのか:(高桑和巳編)生き延びること 生命の教養学Ⅴ,慶応義塾大学出版会,2009:195-231.

- Simmel,G: Philosophie des geldes. 1900.(元浜清海・居安正・向井守訳):ジンメル著作集2 貨幣の哲学―分析編.白水社,1981 :57-99.

【追記】

本稿は、2012年6月16日に福岡市において開催された、第32回日本登山医学会学術集会に招待されて行った「教育講演」を学術論文としてまとめたものであり、当該団体の機関誌「登山医学」Japanese Journal of Mountain Medicine Vol.32 : 15-23,2012に掲載されている。